Автор статьи Константин Васильевич Купарев закончил гимназию на Вятке в 1825 г. Будучи по жизни врачом (штаб-лекарем) он обращал внимание на быт простых людей, их профессии, особенно которые приводили к серьёзным, и хроническим заболеваниям.

Статья Штаб-Лекаря К. В. Пупарева, посвящённая землякам «ПЛАТЬЕ-МОЙНЫЕ БАНИ в г. Вятке и польза их в медико-полицейском отношении» (1845 г.)

Польза платье-мойных бань (часть 1)

К едва заметным, заведениям, приносящим сохранение народного здоровья, принадлежат платье-мойные бани, существующие едва ли не и только в городе Вятке. Польза этих бань во врачебном и в хозяйственном отношении столь очевидна для каждого гражданина, что устройство платье-мойных бань, в морозное зимнее время, заслуживало бы подражания во всех городах Северной полосы нашего обширного отечества.

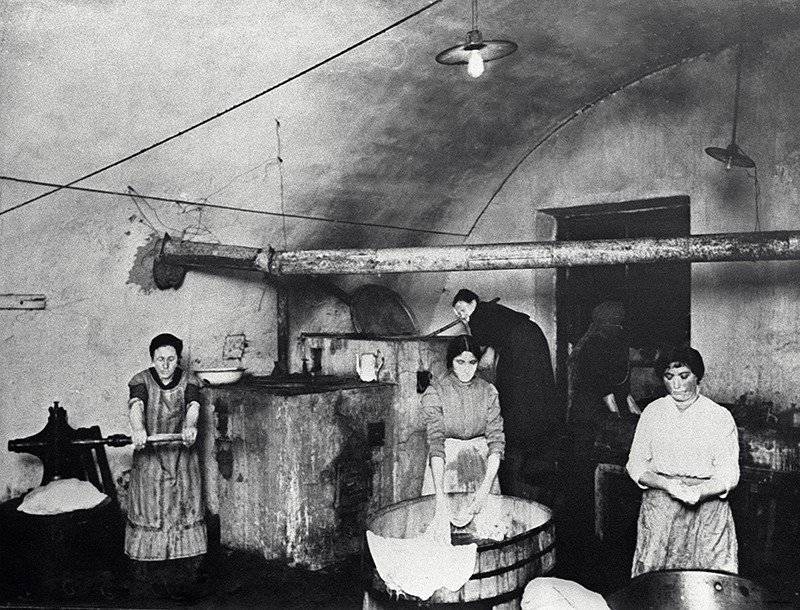

Врачам хорошо известно, что лица, содействующие нашей чистоплотности, и сохранению нашего здоровья — это прачки, мыльщики и мыльщицы белья. Не говоря уже об известном вреде для прачек в больничных и других общественных заведениях. Также в небольших семействах мы знаем, с каким усилием со стороны женского пола исполняется чистка белья и каким вредным влияниям подвергаются они при исполнении этого занятия особенно в зимнее время.

Сырость, щелочные испарения, выход на воздух и напряжение сил приводят в изнеможение всего организма, усиливают испарину и расслабляют кожу, особенно на руках, и вообще повышают восприимчивость организма к простуде. Быстрый переход из тепла в холод, при полоскании белья на открытом воздухе, те гибельные последствия, в которые впадают и самые здоровые женщины, занимающиеся чисткою белья. В этом отношении еще горестная участь лиц бедных, нуждающихся в обыкновенных средствах защиты себя от холода, немощных и больных; умалчиваю уже о тех днях исключительно свойственных женскому полу, несмотря на присутствие которых нужда и обстоятельство заставляют женщину продолжать свое занятие и тем подвергать себя еще более значительным расстройствам.

В кругу моей медицинской практики, при сближении с беднейшим классом жителей, особенно стесненным во всех своих житейских потребностях, имел видеть случаи примеров расстройств и потрясения здоровья женщин, происходивших от влияния прачечного занятия или прямо сказать, от прополаскивания белья на открытом воздухе зимою и осенью, и вообще при неблагоприятной ненастной погоде.

Главное расстройство от этой причины, мною замеченные, составляли упорные ревматические и воспалительные горячки, лихорадки, воспаления легких, жестокий ревматизм, припухлость, отек и рожа лица, рук и других частей, расстройств разного рода, простуды, разные виды водянки, даже выкидыши и т. д.

Понятно, что все эти болезни при несвоевременном принятии лечения, при недостатках и других неблагоприятных случаях нередко оканчиваются и смертью.

В хозяйственном отношении известна порча белья от мытья его зимой на реке или открытом воздухе, проколачивания его на льду и доставки в замерзшем состоянии, потеря значительного времени при мытье по случаю холода, и т. п. Но распространяться об этом не составляет, это уже предмет врача. Отсюда польза для здоровья от устройства платье-мойных бань или доставка белья для чистки в теплые и защищенные от непогоды места. И заведение их на Вятке относят к мелочной промышленности.

Обзор существующих платье-мойных бань (часть 2)

Изложенные выше причины, влияют на благосостояние народного здоровья, дали мне повод, в краткое ныне пребывание на родине обратить полное внимание на устройство таких бань. Я старался обозреть эти заведения и делюсь положительными моментами с читателями этой газеты (Вятские губернские ведомости — часть неоф. 1845 №25).

По народному преданию существование платье-мойных бань в Вятке известно более пятидесяти лет. Кажется они возникли несколько позже торговых Русских паровых бань, с которыми иногда и соединялись, где видим примеры и ныне в бане прибрежной. Первоначальное заведение платье-мойных бань приписывают крестьянину деревни Петелиной, в шести верстах от города, известному под прозвищем Паляйки или Паляев. К нему нередко со значительным трудом и потерею времени посылали прополаскивать белье зимою только зажиточные горожане. Заведенная баня в деревне Соловьевой в полутора верст от города, не приносившие никакой выгоды разрушились от времени.

В самом городе первоначальное заведения такой бани вместе с парною относят к мещанину Тарасову, прослывшему «Банниковым», устроившему торговую баню на берегу реки Вятки, взамен бывших бань на плавучих или подвижных судах и плотах. Вслед за тем открыта платье-мойная баня при речке Хлыновке Сениловым и нeдавно (за 20 лет) Мальцовою под Пятницким угором. Все эти городские бани существуют до ныне и пользуясь источниками из высокого левого берега реки Вятки, находясь под пригорком или под самым городом, и некоторые имеют не выгодные к ним спуски или дороги. Из таковых бань:

а) Баня Прибрежная, основанная Тарасовым, принадлежащая ныне Сем. Сават. Репину, находится на берегу реки Вятки под спуском от Успенского Монастыря и соединена с парною для высшего класса жителей. Вся принадлежность бани состоит в одной низкой и плоской колоде или русле с проточною водою, в котором прачки полощут бельё. Баня снабжается слабым источником, тесна, грязна, не имеет ни удобства, для любителей париться и во всех отношениях требует переделки и усовершенствования.

б) Подгорная или Мальцовская, находится под соборным валом или угором внизу Девичьего монастыря, она составляет тоже парную баню с одной колодой, в свое время видимо хорошо устроенную. Она имеет значительный источник чистой воды, вверху которого устроены бассейны или садки для содержания рыбы. Состояние этой бани уже обветшалое и очень жаль, что некоторых обстоятельства нынешнего его владельца (Дмит. Сав. Москвотяпина) принуждать оставлять её в неустроенном виде, тогда как она находится вблизи города и должна приносить пользу.

в) Хлыновская баня под бывшей Хлыновскою слободою, близ речки Хлыновки. Она основана Сениловым, но своим настоящим устройством обязана Кучерову, наследником которого ныне и принадлежит. Эта совершенно отдельная и собственно платье-мойная баня, без каменки и без бани паровой, во всех отношениях имеет устройство достаточно удовлетворяющее своему назначению. Обилие ключей, просачивающихся и изливающихся со значительной высоты из крутого угора, служит главною основой этой бани, близ которой существовала также и отдельная баня, затейливо с дождем и номерами устроенная, но в настоящее время от неё видны одни только развалины. Все здание платье-мойной бани занимает кругом около шести сажень и составляет теплую, проконопаченную, светлую, в полторы сажени высотой, избу, в которую втекает вода через водопровод из бассейна (прудка), образовавшегося из совокупного стока ключей. В бане вода делится по трем прочно устроенным и надлежащей глубины платье-мойным колодам или ваннам, вышина до пояса, а помосты кругом которых чисты и гладки. Накопившаяся в колоде вода удерживается особенными клапанами или засовами, а омылевшая от белья вода выпускается через открытые (отверстия) тех клапанов в отдельное поперечное русло, из которых чрез желоб и вытекает уже из заведения.

Все здании нагревается одною, близ входа находящеюся, железною печкою, от которой диагонально (из угла в угол) проведена такая же труба. Здесь по видимому всё предусмотрено для доставления возможного удобства, даже для лошадей устроен особый навес. Желательно, чтобы новые заводчики таких бань были столь внимательны в устройстве оных, как основатель описываемой нами бани. Можно однако заметить, что устройство железной печи, едва ли производит угар, а проведение железной трубы над самыми головами прачек не безвредно от умеренного и сухого жара. Судя по обилию воды казалось более бы удобным, безопасным, нагревание паропроводными трубами, а вместимость чана с теплою водою не было бы излишним в хозяйственном отношении.

г) Уверяют, что отпущенник (крепостной, отпущенный на свободу) Кузнецов намеренно устроил платье-мойную баню близ Царево-Константиновского моста и доставит видимую пользу по нахождению в средине города и удобному подъезду, чего лишены прежние бани.

Во всех платье-мойных банях полагаемая плата за чистку белья, по видимому, слишком умеренная и, по обычаю местному, назначается именно с коромысла ( от — 1,5 до 2 коп.) и: с каждого мешка (5 пудового) 5 серебром. Зажиточные горожане, смотря по семейству и количеству бывающего у них белья, платят в год от одного до двух рублей серебром.

В заключение этого краткого обзора о платье-мойных банях остается желать, чтобы жители города Вятки поддержали существование таковых полезных заведений, и если выгоды от них не обеспечивают частного лица или промышленника, то общественная польза требует устройства на них пожертвованиями или целого общества или одних зажиточных граждан.

(Статья написана в более коротком варианте, из текста убраны ненужные буквы того времени, фразы приведены в более читаемый вид нашего времени.)

Далее читайте о истории городских бань на Вятке.История Кировских городских бань (Центральные, Южные, Северные и др.)