Никольско-Покровская церковь Пиштанской волости

Село Пиштань было расположено в низменной, безлесной местности при речке Селянке на Кукарском (Советском) тракте. В 1780 г. были две деревянные церкви: во имя св. Николая Ч., из которой одна тёплая весьма ветхая, в коей службы совершать было невозможно, а другая холодная — летняя. Церковь находилась от г. Вятки в 200 в., от уездного города Яранска в 12 в.

Никольская церковь в те далёкие, ещё царские времена, была торжественная, ухоженная, окруженный большим садом с железною оградой со всякими узорами. С южной стороны красовался пруд.

Указом Духовной Консистории 21 октября 1780 года разрешено, согласно просьбы, старую ветхую церковь разобрать, а холодную превратить в тёплую. В 1794 г. 24 июня деревянная Никольская церковь сгорела. В том же году дана грамота от 24 октября на построение вновь деревянной церкви во имя св. Николая с приделом для служения в зимнее время в честь Покрова Пр. Богородицы. Холодная церковь освящена 20.12.1794 г., а тёплая — Покровская церковь освящена 8 мая 1799 г. В 1818 г. была дана грамота на построение вместо имеющихся двух деревянных церквей вновь каменного храма во имя Покрова Божией Матери (в честь Св. Николая.Ч.)

Каменная церковь построена в 1822 г. Было три престола. В холодной Покровской, в тёплой Никольской и Ильинской. Причта по штату положено: 2 священника, 1 дьякон, 2 пс. Прихожан православных русских 1851 мужчин и 1884 женщин. Крещёных черемис 709 мужчин, 650 женщин. Приход состоял из 38 сёл. В селе было одно Земское училище и одна инородческая миссионерская школа (черемисская) в 10 в. от села. Прихожане в то время занимались хлебопашеством и отхожими промыслами в Сибири.

Содержание построенной церкви, в основном, возлагалось на самих прихожан. Все затраты на содержание возмещались из церковной суммы, которая формировалась из нескольких источников. К ним относились добровольные пожертвования прихожан, плата за исполнение треб, кружечные и кошельковые сборы, сбор с продажи свеч, огарков и других при церковных службах вещей. Церковь имела доход также от данных в наем лавок, домов и прочего. За осуществлением всех приходно-расходных операций следили со стороны приходской общины церковный староста, со стороны церкви — священник. После 1864 г. было издано «Положение о приходских попечительствах при православных церквях», согласно которому, в помощь священникам на местах в приходах создавались особые органы — церковно-приходские попечительства, согласно которым благоустройство и содержание церкви перекладывалась на самих прихожан, которые избирали членов попечительства и сами устанавливали необходимые сборы для церкви.

В 1890 г. по указу Духовной Консистории от 24 мая церковь расширена, и превращена в тёпло-холодную. За строительством церкви, ходом работ и за правильностью ведения финансовых операций отвечал диакон села Пиштани Виталий Шевелёв. Подрядчиком был нанят Макаров Фёдор Алексеевич. В обязанности подрядчика входило руководство строительством, наём и оплата труда рабочих, организация обеспечения стройки необходимыми материалами. Престолов в перестроенном храме тоже три; главная Покровская освящена 28 сентября 1895 г., правая Никольская освящена 4 декабря 1900г., и левая Ильинская освящена 10 декабря 1902 г.

(Так выглядела Никольская церковь в начале 20 века. Ракурс с противоположной стороны)

В церкви хранились копии с метрических книг в целости с 1776 года, а также исповедные росписи. В церковной библиотеке находились книги для чтения — 582 тома. При церкви состоял церковный староста — крестьянин Елисей Семёнов Токарев (с 1910 г), который отвечал за хранение церковных денег в целости за ключом печатью церковною. При храме также были школы: — Никольская земская при селе с 1875 г.,- Черепановская земская в 1910 г.,- инородческая миссионерская черемисская в 1909 г.

В церкви хранились копии с метрических книг в целости с 1776 года, а также исповедные росписи. В церковной библиотеке находились книги для чтения — 582 тома. При церкви состоял церковный староста — крестьянин Елисей Семёнов Токарев (с 1910 г), который отвечал за хранение церковных денег в целости за ключом печатью церковною. При храме также были школы: — Никольская земская при селе с 1875 г.,- Черепановская земская в 1910 г.,- инородческая миссионерская черемисская в 1909 г.

В 1912 г. было подано прошение в Вятскую Епархию от церковного старосты, в коем изъясняется: » Что в одном из храмов их села свод во святом алтаре от постоянно увеличивающихся трещин угрожает падением, в результате чего требуется оный разобрать и воздвигнуть новый алтарь и самый храм расширить по приложенным к нему плану». На прошении поставлено 7 резолюций.

В конце 30-х годов церковь была закрыта и переоборудована под мастерские для Никольской МТС. Купол и колокольня были снесены. После расформирования МТС, в церкви сохранялись, вплоть до распада СССР, мастерские для ремонта колхозной сельхозтехники.

Интересны описания напрестольных одежд в церквях того времени, сохранены фразы и выражения: (фото из интернета)

На престольном белом атласе литой из зелёной голи; одежда из зелёного гарнитура с золотыми и серебряными травами, на ней крест нашивной из серебряного позументу, подкладку не имеется, другая одежда напрестольный голевая рудожёлтая травчатая, на ней крест из позументу серебряной нашивкой; покров по красному рытому бархату с мелкими серебряными и шёлковыми травами опушка с правую и левую стороны из белой ткани серебряными и шёлковыми мелкими ж. травами, а с передней и на задней стороны из травянистой зелёной обдери с серебряными и шёлковыми мелкими травками, на передней стороне бахрома шёлковая зелёная с частью золота, на средине того покрова крест наливкой из серебряного позументу с тремя жемчугами китайскими и четырьмя ставками простыми, подклад хамовой жёлтой.

На престольном белом атласе литой из зелёной голи; одежда из зелёного гарнитура с золотыми и серебряными травами, на ней крест нашивной из серебряного позументу, подкладку не имеется, другая одежда напрестольный голевая рудожёлтая травчатая, на ней крест из позументу серебряной нашивкой; покров по красному рытому бархату с мелкими серебряными и шёлковыми травами опушка с правую и левую стороны из белой ткани серебряными и шёлковыми мелкими ж. травами, а с передней и на задней стороны из травянистой зелёной обдери с серебряными и шёлковыми мелкими травками, на передней стороне бахрома шёлковая зелёная с частью золота, на средине того покрова крест наливкой из серебряного позументу с тремя жемчугами китайскими и четырьмя ставками простыми, подклад хамовой жёлтой.

Так выглядит церковь в настоящее время.

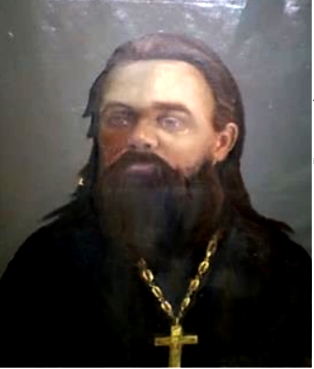

В 1855 г. был назначен священником Александр Афанасьевич Дернов 1833 г рождения в селе Пиштань Яранского уезда, где служил более полувека. До открытия земских школ он устроил в своем доме школу, в которой был домашним учителем с 1861.

В 1855 г. был назначен священником Александр Афанасьевич Дернов 1833 г рождения в селе Пиштань Яранского уезда, где служил более полувека. До открытия земских школ он устроил в своем доме школу, в которой был домашним учителем с 1861.

Также в этой церкви, пока её не разрушили, служил Артём Иванович Черепанов (1895 г).

Также в этой церкви, пока её не разрушили, служил Артём Иванович Черепанов (1895 г).

В конце 30-х годов церковь была закрыта и переоборудована под мастерские для Никольской МТС. Купол и колокольня были снесены.

После расформирования МТС, в церкви сохранялись, вплоть до распада СССР, мастерские для ремонта колхозной сельхозтехники…

(что такое МТС — см.здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F

Спасибо вам за дополнение, пусть люди знают историю своих родных мест.