Что было раньше ?

Будущий Октябрьский проспект появился на регулярном плане Вятки в 1784 году как Гласисная улица. В 1927 году бульвару присвоили название — Октябрьская улица, в честь Великой Октябрьской социалистической революции. Она связывала рабочий городской север с вокзалом на юге. В 1940 году на улице начинают возводить первую в городе трамвайную линию, но из-за начавшейся Великой Отечественной войны строительные работы были остановлены.

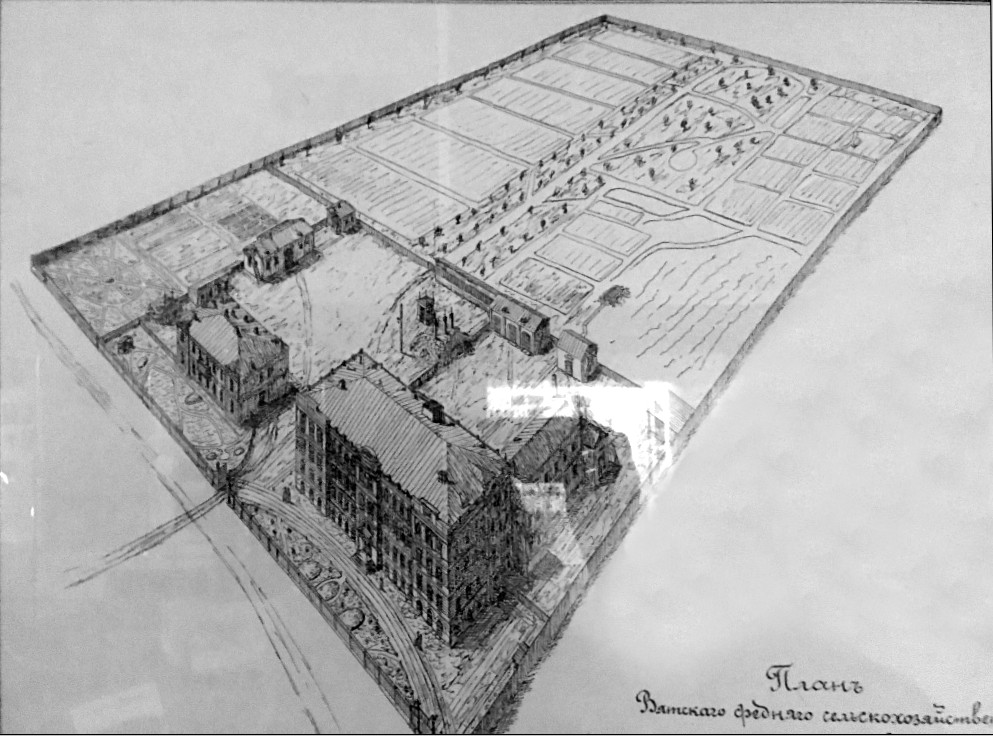

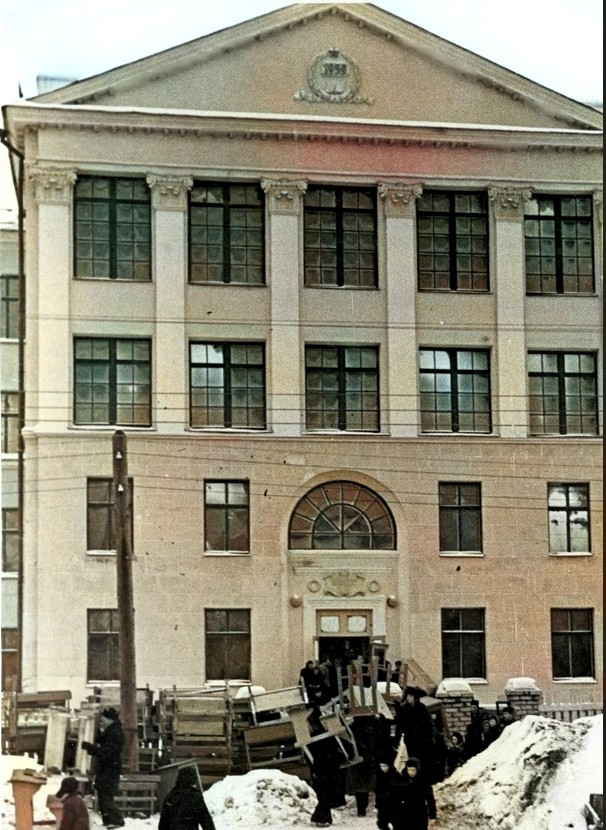

В 1901-1902 году в городе Вятке за Гласисной улицей по инициативе вятского губернского земства было открыто среднее сельскохозяйственное техническое училище и сельскохозяйственной ремесленной школы при нём. Городская управа отвела под усадьбу училища 5 десятин земли. В течение двух лет на средства государства для училища было возведено одно их лучших в городе Вятке 4-х этажное здание на западной окраине города. Комплекс зданий училища был построен в 1902-1904 гг. по проекту архитектора Казанского учебного округа Владимира Кузьмича Бечко-Друзина, под наблюдением архитектора Якова Платоновича Максимовича (освящение здания — состоялось 19 декабря 1904 года). Главное здание училища было в то время лучшим в городе не только среди школьных, но и среди всех гражданских построек. Здесь имелись просторный актовый зал, библиотека, девять аудиторий, четыре лаборатории.

Кроме того, на средства губернского земства для училища был приобретен участок земли для учебной фермы училища в пяти верстах южнее г. Вятки (ныне — район Учхоз). После 1917 года училище переименовали в народнохозяйственный техникум имени Рыкова. 10 июля 1930 года на базе Вятского сельскохозяйственного техникума был создан Вятский зоотехническо-ветеринарный институт, общая площадь которого не превышала 4 000 квадратных метров. В 1941 году дореволюционные здания института занял эвакуированный в Киров завод №537.

Просматривается вход на территорию учебного заведения, которое по периметру огорожено забором. Вместо улицы Гласисной (Октябрьской) видно поле.

К 1990-м годам здание было доведено практически до аварийного состояния. Прессы в подвале расшатали практически все силовые элементы здания. Внутри все было перестроено. Потом на чердаке был пожар, при тушении которого капитально залили водой все этажи. Теперешний ремонт внутри и снаружи не имеет ничего общего с тем, что было изначально. Несколько лет назад главный корпус училища был реконструирован, и здесь разместился бизнес-центр.

Следующее двухэтажное здание — административный корпус (деканат). Фото сделано после революции 1917 года, перед зданием воздвигнут памятник В.И. Ленину. Территория озеленена, видны клумбы огороженные кирпичом. В будущем завод надстроит третий этаж.

Возникновение завода в военные годы

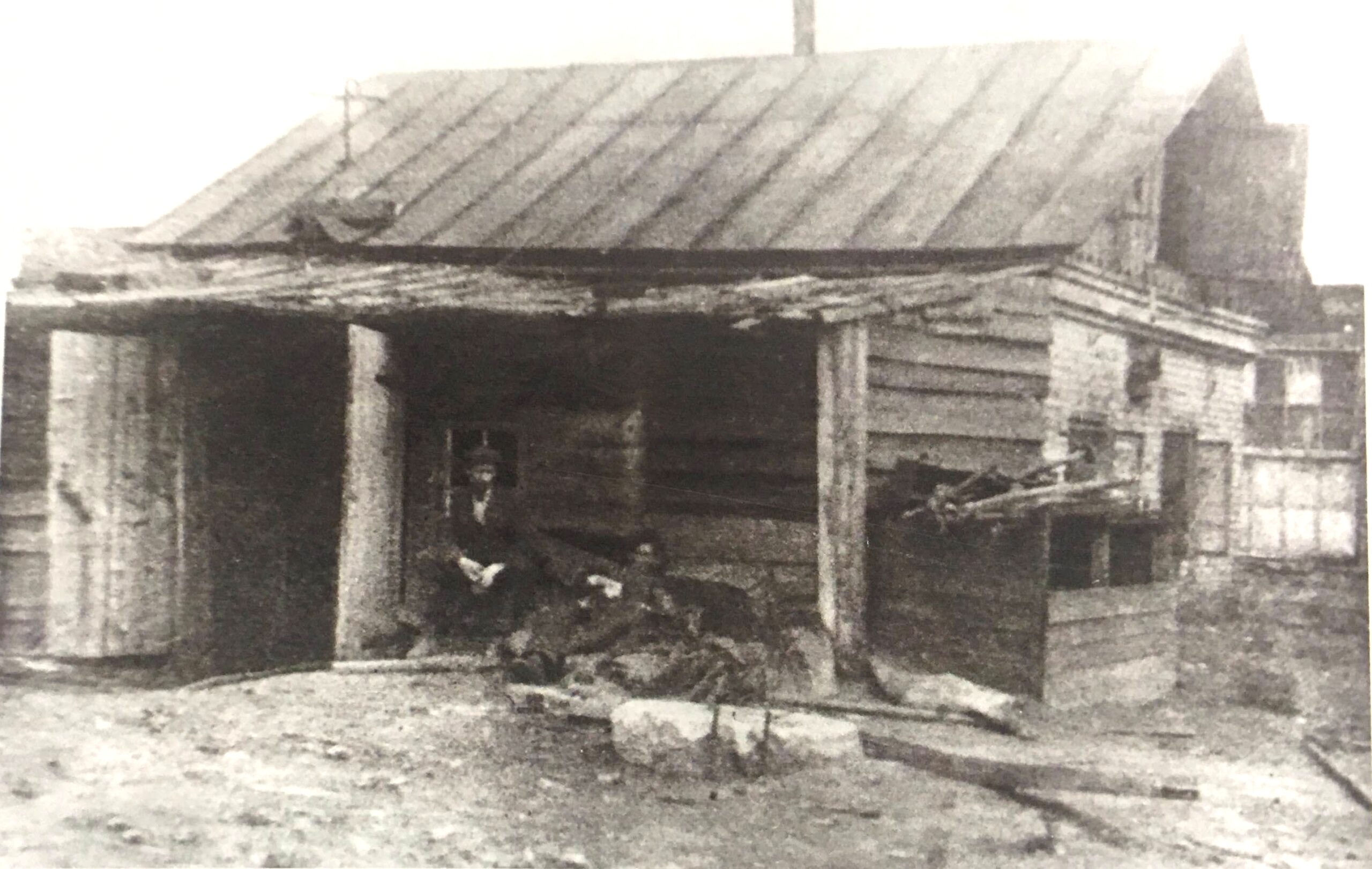

С 1941 г. завод расположился на территории Зооветеринарного института, который включал в себя трехэтажный учебный корпус с аудиториями, двухэтажное здание деканата, а также одноэтажную лечебницу для скота, небольшую деревянную котельную и кузницу. Этих зданий было недостаточно и дополнительно передали фабрику ученических ручек. Институт выделил на организационный период, легковую машину, двух лошадей, и оборудование хим. лаборатории. Завод после войны по договору должен был построить новый институтский корпус. Но после войны процесс затянулся. Заводское министерство ответило институту, что Маяк и так много для города построил.

Чем запомнился этот корпус: поднимались по широким лестницам бывшего института, стоял грохот от станков. За все годы работы была один раз, когда наш коллектив самодеятельности выступал в обеденное время перед рабочими. Пол был очень масляный от станков, нам постелили дорожки, свободного места было немного.

В кузнице тоже была один раз за 20 лет с документами.

В Киров из Ворошиловграда приехали 600 рабочих и специалистов. По воспоминаниям приехавших: пришлось ночевать прямо на вокзале. На первых порах было выделено 30 комнат в частных домах Кирова за рекой Хлыновской. Беккеру С.М. было тогда 13 лет, его семья была размещена в одном из домов бывшей фабрики. Три двухэтажных деревянных дома были заняты эвакуированными. В помещениях ещё недавнего цеха поставлены в два ряда топчаны, которые по порядку занимали семьи. Позднее стали отгораживаться занавесками. Ещё позднее поставили деревянные перегородки с дверью. Также селили людей и на территории объекта № 1, прямо в здании будущего цеха. На третьем этаже бывшего учебного корпуса института с правой стороны были поставлены кровати, где жили не только одиночки, но и семейные люди.

По указу Исполкома Кировского областного Совета было предложено директору т. Лазареву передать половину недостроенного дома треста Водоканализации и дом промкомбината в Хлыновке №7. Разрешить приспособить под временное жильё северные и южные Крылья дома Советов. При этом заводские власти разработали целый список по утеплению, ремонту дверей окон, и много других пунктов, которые нужно осуществить в короткие сроки.

Разгружали оборудование вручную и возили со станции ж/д на лошадях, тракторе и двух полуторках. Производственные помещения походили на склад. Отопления не было. Окна остеклены, а остальные забиты фанерой, под потолком тускло мерцали лампочки. Посередине помещения — была железная бочка с трубой в окно, это была печка. Пока топили, было тепло, как переставали, становился холод ужасный. Первое время на одном из участков продукцию возили на бычке, его прозвали в шутку «Му-2».

В целях экономного расходования электроэнергии на осветительные нужды, а также для усиления борьбы с расточительным расходованием электроэнергии в военное время исполком облсовета решил: ввести в действие с 15 декабря 1942 г. для г. Кирова и Кировской области следующие максимальные нормы электроосвещения: для учреждений, промышленных предприятий, гостиниц и различных общественных зданий – 2,5 ватта на кв. метр; запретить пользование нагревательными электроприборами (утюги, плитки, чайники, грелки, печи и т.д.) и электроосвещение в дневные часы.

Руководителем завода в 1941-1947 годы был А.В. Стрекопытов. В цехах всё больше было женщин. На работу к станкам приходили ученицы 10 кл., и студентки институтов. В 1943 г. женщины на заводе составляли 77 %. В связи с увеличением населения стал вопрос о снабжении с продовольствием. Большую роль сыграли подсобные хозяйства.

В 1942 г. было выделено 14 гектаров земли под индивидуальные огороды для рабочих семей и служащих. Места под землю были отведены на месте современного Центрального рынка и бывшего Ахтырского кладбища (на территории Областной больницы). На участках сажали картофель, капусту и огурцы.

Были трудности в обеспечении предприятия топливом. Была скомплектована группа по заготовке дров. В основном это были девушки лет 15-16, конечно они не имели представления о валке леса и его складировании. В то время выдавали по 600 гр. хлеба. И при выполнении задания девушки получали дополнительно ещё по 100 гр. Было мобилизовано ещё 180 человек и 80 конных для погрузки и вывозки дров.

Весной 1942 г. встал вопрос о строительстве подъездных ж/д путей к заводу. Бычок «Му 2» проблемы не решал. К строительству был привлечен весь коллектив завода. Выходили на строительство после окончания смены. Долбили ломом мёрзлую землю, разгружали платформы с песком, шлаком, таская всё на носилках.

В годы войны была проблема с солью, и мылом. Соль продавалась в городе по 200 граммов на хлебную карточку. Привоз мыла по нарядам облпотребсоюза был незначительный. Мыло населению не продавалось. Значительная часть мыла пошла закрытым учреждениям и для обеспечения эвакуированных детей на селе, 1409 кг. – на стимулирование заготовки ягод, грибов.

Люди питались по карточкам. Для инвалидов ВОВ был выделен лимит без карточного питания. Вместе с рабочими трудились подростки. Чтобы не проспать некоторые не уходили домой, и устраивались спать в цехе. При опоздании на 20 минут отчисляли от зарплаты 15 % в течении 4 месяцев у подростков, и 25 % у взрослых работников. За хорошую работу выдавали материал типа марли, из которых они шили юбки и были довольны. Обуви не хватало, а без неё не пускали на работу, так как кругом была металлическая высечка. Девушкам выдавали босоножки на деревянной подошве. Неимоверно трудно было подросткам. Спать и есть всегда хотелось. Голод — одно из самых трудных и тяжёлых воспоминаний военных лет. Подростки проводили по 10-12 часов на работе, но годы брали своё, и они дурачились подтрунивая друг над другом. Часто местом, где можно было подремать становились тумбочки без дверок.

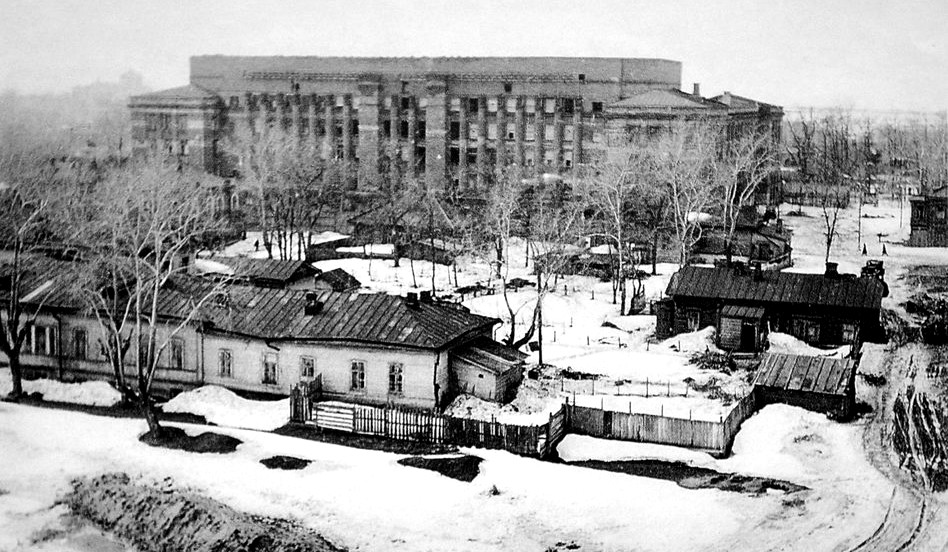

Средняя обеспеченность жилой площадью в городе Кирове в течение сорока лет советской власти оставалась примерно на одном уровне — около 4 кв. м. на человека. В основном это были коммуналки в старых зданиях, общежития в бараках или индивидуальные дома сельского типа (перевезенные в город крестьянские избы). За 1941-43 годы население Кирова выросло со 146 до 200 тысяч человек. средняя жилплощадь снизилась с 2,2 до 1,9 кв.м. на человека. Жилье строилось, но в основном это были индивидуальные дома, бараки «облегченного типа» (т.н. каркасно-засыпной конструкции) и землянки. В 1941 г. предписывалось строительство 10 бараков, на сто человек в каждом бараке. Как все временное, бараки прослужили долго — около 20 лет и были снесены только в 60-х годах.

На заводе остро стоял жилищный вопрос. С людей требовали выполнения производственных программ, а они ютились в домах барачного типа, без элементарных удобств. Организовали отдел капитального строительства. Стал расти заводской поселок, строились общежития для вновь прибывающих кадров. В 1943 г. поступило предложение от властей города директорам заводов разместить на уплотнение в своих рабочих посёлках приезжающих из г. Ленинграда рабочих и их семей, всего 850 человек, из них: Заводу № 537 – 100 человек.

Есть документ о выделении городом земли под строительство временного заводского посёлка. За 10 лет такой посёлок был построен, заняв значительную часть современного заводского микрорайона.

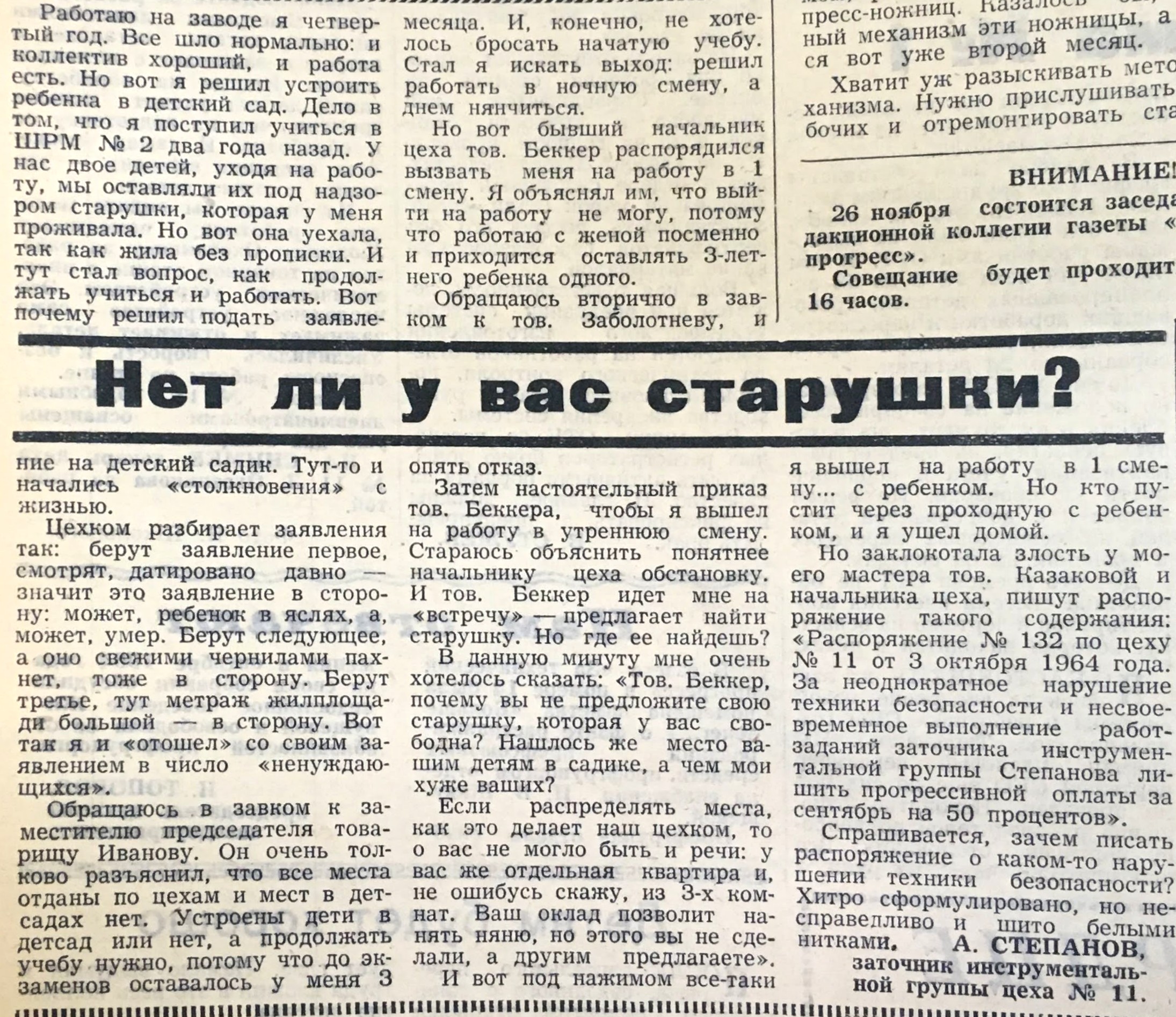

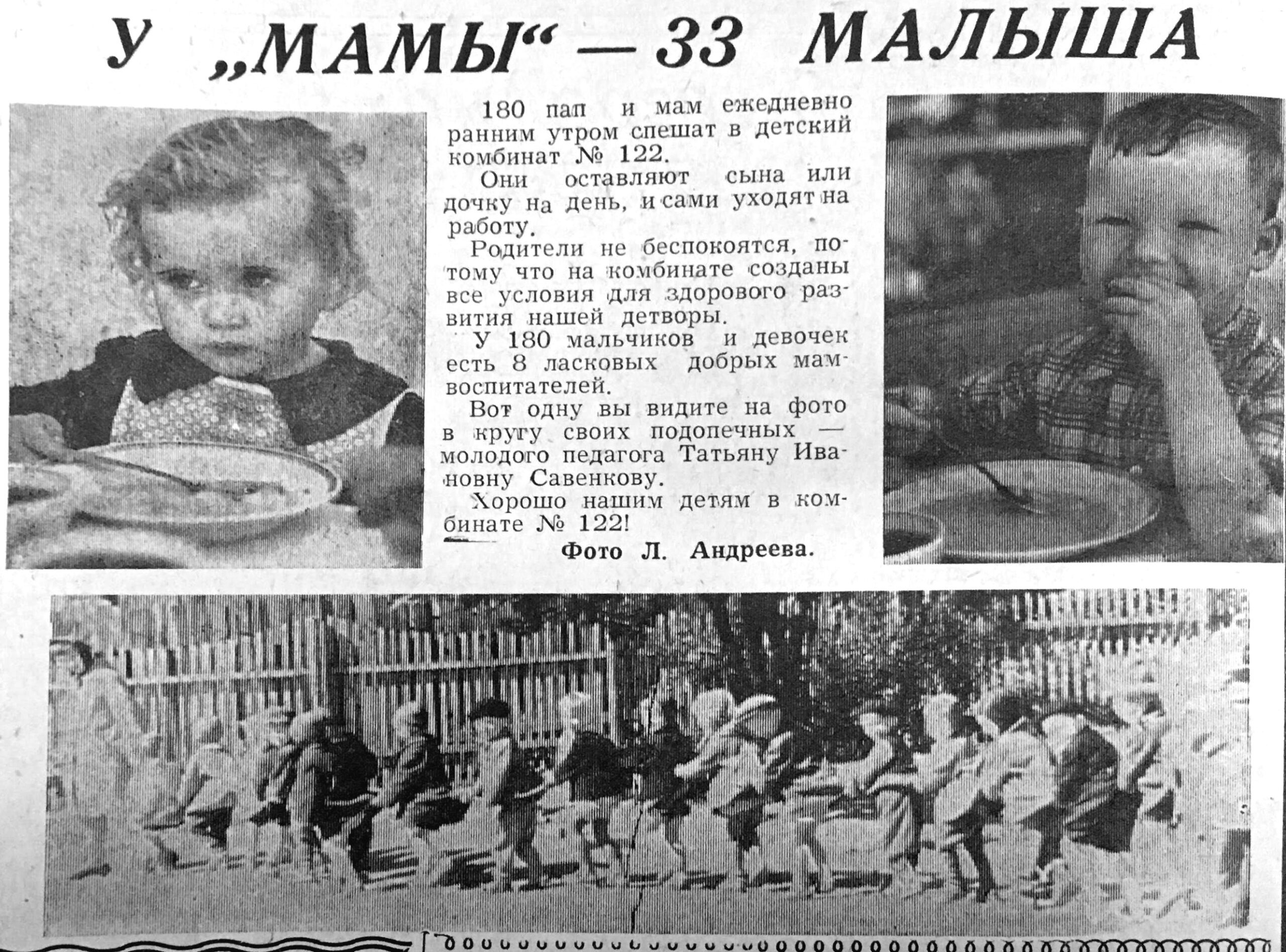

В 1950-е годы на заводе появилось новое деревянное общежитие на улице Горького. Жилищный вопрос оставался на заводе самым больным и решался медленно. С омоложением кадров на заводе появилась потребность в детских дошкольных учреждениях. Строительство велось низкими темпами. Детских садов не хватало долго. В 1964 г. на заводе появилась своя многотиражная газета «За технический прогресс». Газета выходила раз в неделю. Поэтому было решено организовать с 1967 г. собственное радиовещание. Статья из газеты о проблеме мест в детские сады и ясли.

На заводе имелось три общежития для рабочих и служащих. Одно из них так называемое молодёжное. При выборочной проверке оказалось, что жилплощадь используется не вся. На одной и той же площади проживает разное количество работающих. В отдельных комнатах поставлено по 3-4 старомодных шкафа, где выгорожено место для кухни, хотя есть помещение кухни. Отдельные комнаты используются под склад списанного инвентаря. Немало комнат во всех общежитиях забронированы для командировочных. Комнаты для 5-6 человек заняты одним или двумя командировочными. Много устаревшей мебели, особенно в красном уголке на ул. Горького. Многие комнаты требуют ремонта и побелки. (статья в заводской газете).

Мой первый цех (35), где работала табельщицей. Здесь всегда специфический запах, пол выложен металлической плиткой, даже за пределами цеха. Начальником в то время работал Валерий Кириллович Сташков.

По воспоминаниям ветеранов завода, столовая находилась в подвале цеха № 1. Никакого меню не было. На обед обычно была овсяная каша, а из карточки вырезался талон на хлеб. Семейные работники ели без хлеба, спрятав хлеб для детей. Рос завод, строились и расширялись столовые. В 1970 годы была построена двухэтажная столовая, и кафетерий за проходной. На первом этаже был диетический зал. На втором этаже 4 линии раздачи обедов.

В 1959 г. была построена заводом Маяк школа №37, хотя первоначально планировала на этом месте клуб или дом культуры. До строительства на этом месте было два деревянных дома, в одном из них жил священник.

В 1961 г. было принято решение создать на заводе свою медсанчасть. Помещений не было. Прием первых больных проходил в освобождённых конторах цеха № 4, там, где недавно стояли станки, расположилась регистратура. Не было ни лаборатории, ни процедурного, ни рентгеновского кабинетов. В маленьких помещениях производились осмотры, процедуры, физиолечение. Шли годы, обветшавшее здание пришло в негодность. В 1970 г. медсанчасть получила 500 кв. м просторного светлого помещения. Здесь разместились более 10 кабинетов с современным мед. оборудованием.

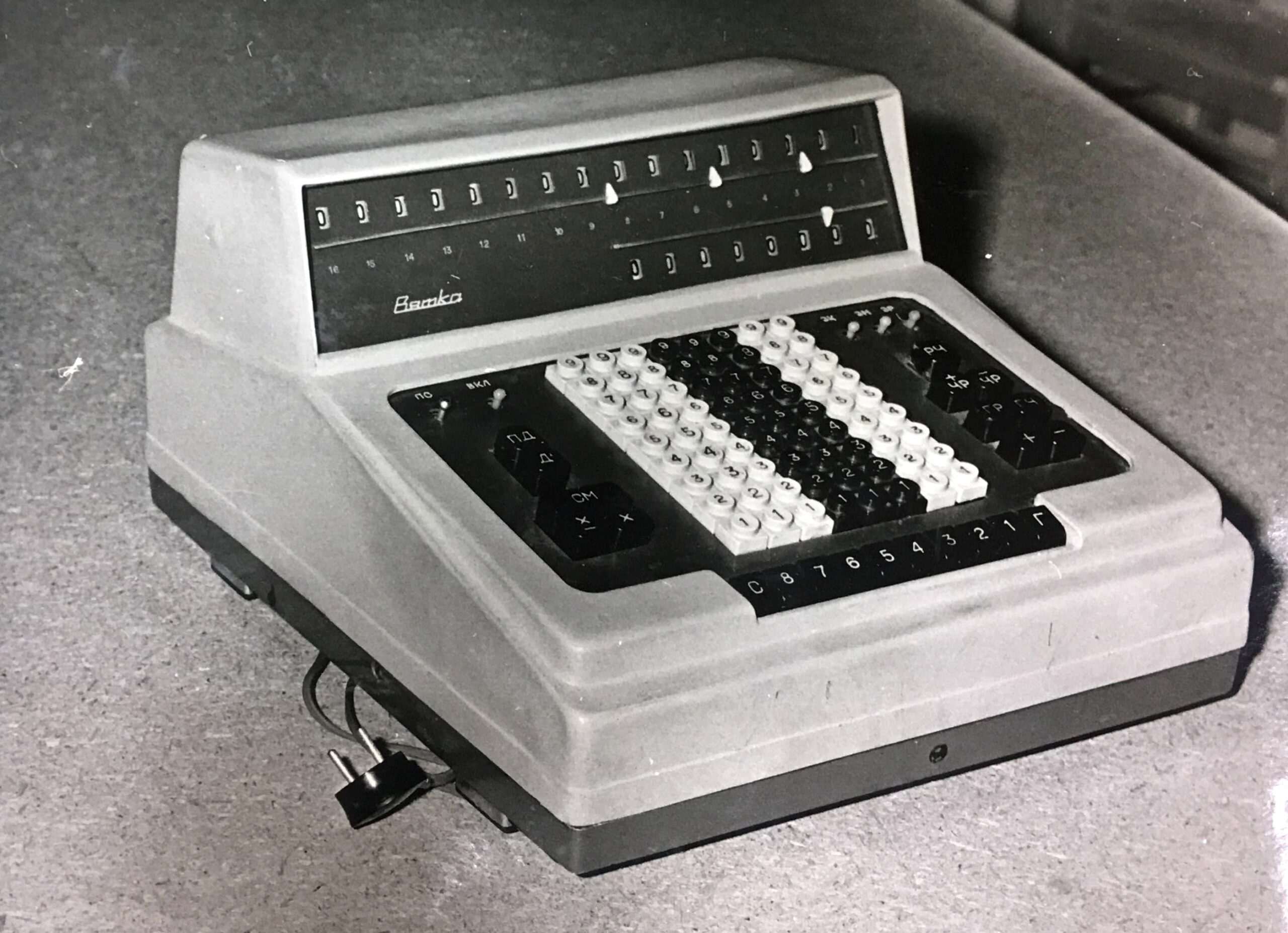

Первые счётно-аналитические машинки. На фото счётная машинка Вятка 1964 г.

В 60-70 годы Министерство мало выделяло фондов на строительство культурных, спортивных сооружений, зон отдыха. Прежний пионерский лагерь скитался по разным сёлам и временно занимая помещения деревенских школ. С большими трудностями в Москве дали отвод земли под пионерскую здравницу, строительство которой началось в 1953 г. А в 1955 г. пионерский лагерь принял первых ребят.

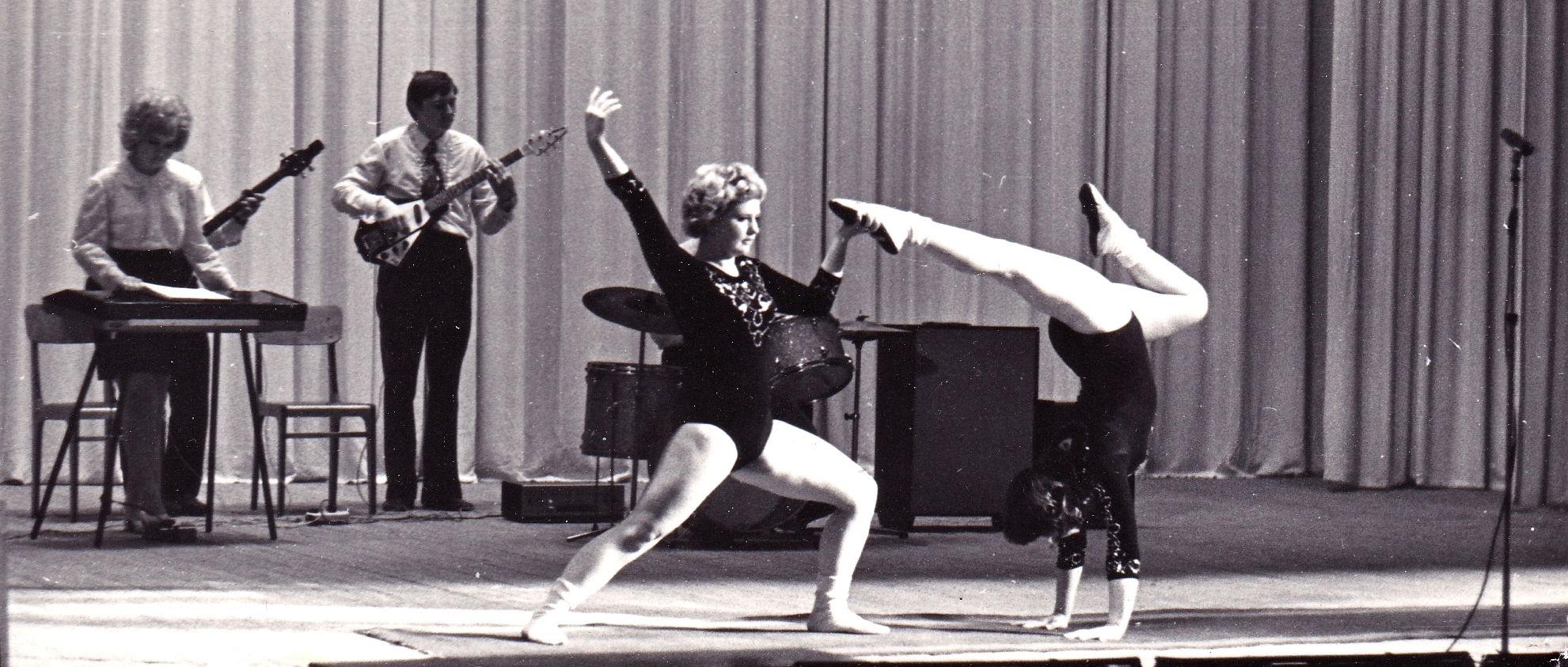

В 70-80 годы проводились смотры художественной самодеятельности коллективов цехов и отделов завода.

Завод в настоящее время. Оба корпуса зданий, ранее принадлежащие зоотехническо-ветеринарному институту, соединены пристройкой, где располагалась заводская медсанчасть до постройки собственной поликлиники на ул. Маклина.

На заводе «Маяк» есть собственный музей. В двух просторных залах размещены экспонаты времен войны, исторические фотографии, где можно проникнуться духом военного времени. При музее работает замечательный экскурсовод Филимонова Татьяна Геннадьевна.

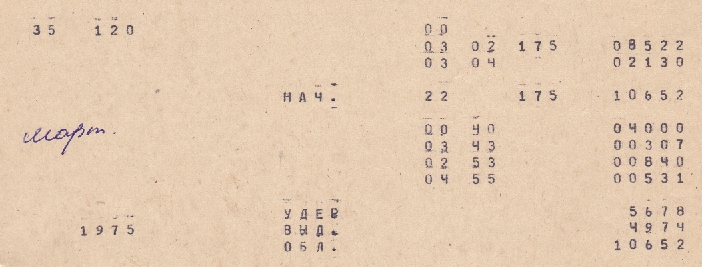

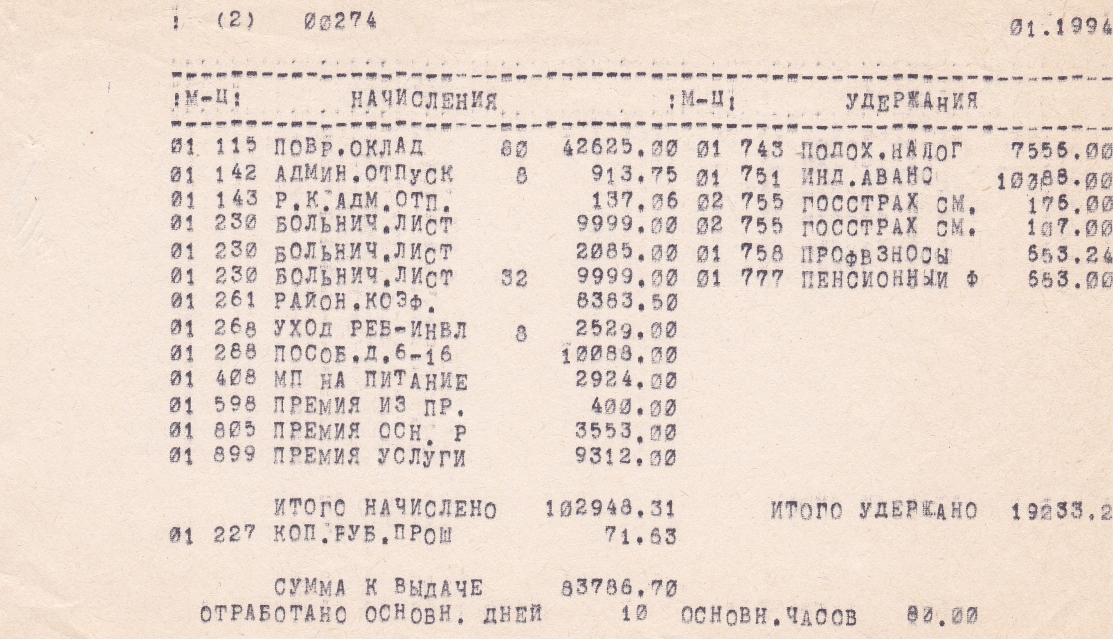

Что ещё можно добавить к тому времени. Зарплата была в среднем невысокая, но выше, чем за пределами завода. У (ИТР) были оклады, плюс премии. Оклад экономиста составлял 120-130 руб. Аванс 40 руб. У рабочих (наладчик станков ЧПУ) 6 разр. заплата была 200-250 руб. Отдельно выдавали 13 зарплату.

В связи с распадом СССР и формированием новой денежной системы России на основе принятого в 1992 закона зарплата через 20 лет увеличилась почти в 10 раз.

На заводе работникам за вредность производств, за ночные и поздние смены выдавали талоны на молоко. В 80-е годы у меня украли аванс 40 руб. Поэтому обедать половину месяца приходилось только молоком и хлебом, кусок которого стоил 1 коп. В ночные смены обед рабочих был бесплатным.

Я сделала лишь небольшое описание о времени тех лет. Как жили и трудились люди, их социальный быт, и некоторые проблемы. Всего не рассказать. Для этого есть своя книга о предприятии — «Судьбы людские, дела заводские» от 1991 г.